山野井 慶徳准教授

大学院理学系研究科 化学専攻

SDGs

連携提案

新しい機能性を有するナノスケール材料の開発研究を行っている。

ナノ金属微粒子に代表される無機化合物を様々な有機化合物で修飾し、また随時生物化学及び物理化学的手法を取り入れて、新しい機能性材料の創成研究を行っている。特に現在は人工光合成を志向した「生体分子・有機化合物・無機化合物ハイブリッド材料」や導電性ナノドットの開発を目的とした「ナノ微粒子固定化半導体基板」等を中心に研究を展開している。

研究の応用に関心を持つ企業との連携を希望する。

事業化プロポーザル

-

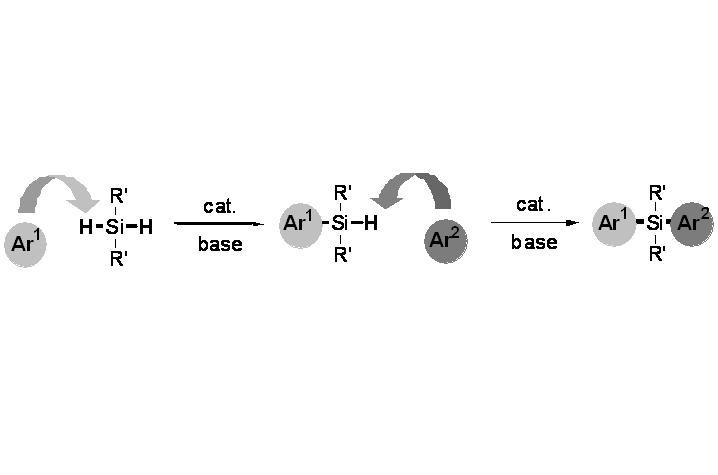

ケイ素を含む生理活性化合物の短工程合成法の開発ヒドロシラン類(H-SiR3)は通常還元剤として働き、遷移金属錯体触媒の存在下ではアリールハライドはアレーン(還元体)へ分子変換されることがこれまでの常識であった。本研究では特殊な条件下で反応させると還元反応ではなく、シリル化反応が高収率で進行することを見い出した。本反応は様々なモノヒドロシラン、ジヒドロシランに適用でき、対応するケイ素化合物を良好な収率で合成することができた。

ケイ素を含む生理活性化合物の短工程合成法の開発ヒドロシラン類(H-SiR3)は通常還元剤として働き、遷移金属錯体触媒の存在下ではアリールハライドはアレーン(還元体)へ分子変換されることがこれまでの常識であった。本研究では特殊な条件下で反応させると還元反応ではなく、シリル化反応が高収率で進行することを見い出した。本反応は様々なモノヒドロシラン、ジヒドロシランに適用でき、対応するケイ素化合物を良好な収率で合成することができた。 -

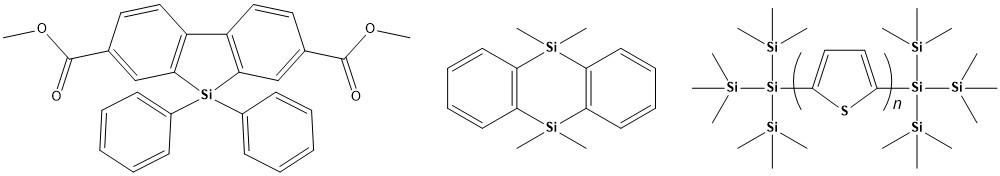

固体状態で蛍光強度が低下しない発光性有機ケイ素化合物発光性化合物は有機エレクトロルミネセンス(EL)材料などディスプレー素材として着目を浴びている。発光性物質の多くは芳香環(πユニット)で連結した化合物群であるが、その多くは有色(可視光に吸収を有する)であり、固体状態でπ-スタッキングや凝集を起こし、蛍光強度の低下がしばしば観測される。こうした欠点を打破するためケイ素を含む有機化合物の研究を行っている。具体的にはケイ素を含む5員環(ジベンゾシロール類)、6員環化合物(9,10-ジヒドロ-9,10-ジシラアントラセン類)やケイ素―ケイ素結合(ジシラン類、オリゴシラン類)を有する化合物を金属錯体触媒と塩基の存在下、効率良く合成している(図)。これらは単結晶X線構造解析により固体状態では分子間に相互作用は存在せず、それ故に固体中で高い蛍光量子収率を示す。

固体状態で蛍光強度が低下しない発光性有機ケイ素化合物発光性化合物は有機エレクトロルミネセンス(EL)材料などディスプレー素材として着目を浴びている。発光性物質の多くは芳香環(πユニット)で連結した化合物群であるが、その多くは有色(可視光に吸収を有する)であり、固体状態でπ-スタッキングや凝集を起こし、蛍光強度の低下がしばしば観測される。こうした欠点を打破するためケイ素を含む有機化合物の研究を行っている。具体的にはケイ素を含む5員環(ジベンゾシロール類)、6員環化合物(9,10-ジヒドロ-9,10-ジシラアントラセン類)やケイ素―ケイ素結合(ジシラン類、オリゴシラン類)を有する化合物を金属錯体触媒と塩基の存在下、効率良く合成している(図)。これらは単結晶X線構造解析により固体状態では分子間に相互作用は存在せず、それ故に固体中で高い蛍光量子収率を示す。